Raketenflugplatz-Berlin

Raumschiffen und Raumstationen vorgelegt und durch

Formeln unternauert.

Im Januar 1924 schreibt Max Valier, der das Buch gelesen

hat, an den Verleger. Es beginnt eine Zusammenarbeit von

Oberth und Valier zur Verbreitung von Oberth's Theorien

und zum Sammeln von Geldern für Versuche.

In diesem Jahr erfährt Oberth auch von Konstantin E.

Ziolkowski. In der UdSSR war 1923 eine Notiz über "Die

Rakete zu den Planetenräumen" in den Zeitungen er-

schienen, darauf hatte man sich an Ziolkowski erinnert und

Kontakt zu Oberth aufgenommen.

Im August 1924 schlägt der Bankier Carl Barthel aus

Würzburg Oberth vor dessen Versuche zu finanzieren, er

wolle aber noch ein Gutachten abwarten. Das Gutachten

von Prof. Lorenz von der Hochschule Berlin-Charlottenburg

fällt negativ aus. Oberth sei "von falschen Voraussetzungen

ausgegangen." Darauf zieht

Barthel seine Zusage zur

Finanzierung von Oberth's Versuchen zurück.

Frau im Mond

Im Frühjahr 1928 schließt Oberth die Arbeiten zu seinem

neuen Buch "Wege zur Raumschiffahrt" ab.

Auf Einladung des bekannten Regisseurs Fritz Lang fährt er

im Juli 1928 nach Berlin um Gespräche zum Raketenfilm

"Frau im Mond" zu führen. Ein Vertrag zwischen der UfA und

Hermann Oberth wird im Juli geschlossen. Vereinbart wird

eine Beratertätigkeit für die wissenschaftliche Richtigkeit der

Raumfahrtszenen. Später kommt die Schaffung einer Höhen-

rakete für Werbezwecke zur Filmpremiere als Aufgabe dazu.

Im März 1929 wird das Patent Nr. 570511 zur Kegeldüse

eingereicht: "Vorrichtung zum Antrieb von Fahrzeugen durch

Rückstoß ausströmender Verbrennungsgase".

Nachdem er ab Sommer 1929 die Raketen-Szenen des

Stummfilms mit entwickelt hatte, nimmt Oberth vermutlich

Ende Juli erste Versuche für die praktische Umsetzung des

Flüssigkeitstriebwerkes auf. Erfolgreich führt er Vorversuche

durch, um Benzin und Flüssigsauerstoff zu mischen und zu

verbrennen. Beim Versuch größere Mengen Benzin in

Flüssigsauerstoff zu verbrennen kommt es dann zu einer

heftigen Explosion, bei der Oberth verletzt wird.

Schlosser der UfA-Werkstatt fertigen für Versuche eine

Version seiner Kegeldüse. Dieses Triebwerk brennt bei Tests

ohne Probleme. Den Körper der 2 m langen Rakete lässt

Oberth bei Drittfirmen auf eigene Kosten anfertigen.

Noch ist er überzeugt, die Rakete werde Mitte Oktober etwa

50 km Höhe erreichen.

Nachdem die Arbeiten zur Rakete immer mehr in Verzug

geraten und neue Schwierigkeiten auftauchen, wechselt

Oberth den Entwurf zur "Kohlenstabrakete". Diese

"einfache" Rakete mit Hybrid-Treibstoff (fester Kohlenstoff

und Flüssigsauerstoff) soll 10 m lang werden und das

Triebwerk aus Stabilitätsgründen am Kopfende haben. Auch

diese Konstruktion wird nicht fertiggestellt.

Zur Vorpremiere der "Frau im Mond" am 30. September

vor geladenen Gästen und Mitarbeitern wird Oberth auf die

Bühne gerufen und mit Beifall gefeiert. Oberth scheint noch

an die Verwirklichung der Höhenrakete zu glauben. Am 3.

Oktober sendet er deswegen ein Schreiben an das Reichs-

ministerium mit der Bitte um Erlaubnis zwischen dem 10.

und 20. Oktober an der Ostseeküste zwischen Horst und

Schleffin eine Proberakete starten zu dürfen. Die Premiere

der "Frau im Mond" findet jedoch ohne Raketenstart und

ohne Oberth's Anwesenheit am 15. Oktober in Berlin statt.

Nachdem der enttäuschte Oberth noch ein Patent

"Verfahren zur schnellen Verbrennung von Brennstoffen"

549222 angemeldet hat, regelt er mit seinem Assistenten

Rudolf Nebel das weitere Verfahren im Falle der unfertigen

UfA-Rakete. Ende Dezember 1929 reist Oberth schließlich

von Berlin nach Mediasch ab.

Peenemünde und die Kriegsjahre

Eine Einladung nach Berlin erreicht Oberth im April 1937. Er

wird zu Walter Dornberger, Wernher von Braun und anderen

geladen. Nach dem Gespräch wird im Dezember eine

Vereinbarung zwischen Oberth und der Deutschen

Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V. in Braunschweig über eine

2-jährige Forschungstätigkeit geschlossen. Es gibt "keine

verbindlichen Forderungen" an Oberth. Bevor die zwei Jahre

um sind, geht Oberth Ende Juni 1938 auf Veranlassung der

DVL nach Wien an die Technische Hochschule. In Felixdorf

nahe Wien errichtet Oberth eine kleine Versuchsstation. Dort

feuern er und sein Mechaniker kleine Raketenmotoren für

Alkohol und Flüssigsauerstoff und führen Versuche mit

Feststofftreibstoffen durch.

Nach dem Besuch führender Peenemünder in Felixdorf

übersiedelt Oberth etwa im Juli 1940 mit seinem Mechaniker

an die TH Dresden. Kaum ein Jahr später bittet Oberth im Mai

1941 wegen bürokratischer Schwierigkeiten, nach Mediasch

zurückkehren zu dürfen. Dies wird ihm mit Hinweis auf die

Geheimhaltung verwehrt.

Als Ergebnis wird er aber Ende Juli 1941 nach Peenemünde

dienstverpflichtet. Oberth schreibt dort eine Arbeit "Über die

beste Teilung von Stufenaggregaten" und begutachtet

ausländische Patente.

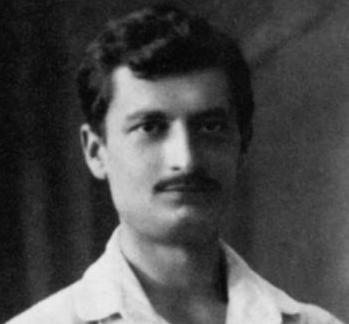

Hermann Oberth - Vater der Raumfahrt

Hermann Oberth wurde am 25. Juni 1894 in Hermannstadt,

Siebenbürgen geborgen. Sein Vater ist der Chirurg Dr. Julius

Gotthold Oberth, seine Mutter Valerie Oberth (geb. Krasser).

Sein jüngerer Bruder Adolf fällt im Ersten Weltkrieg.

Nach der Lektüre von Jules Verne's "Von der Erde zum

Mond" ist der 12-jährige Hermann fasziniert von der Idee zum

Mond zu fliegen. Er experimentiert um die Effekte und die

menschlichen Reaktionen auf Schwerelosigkeit,

Beschleunigung oder Druck zu erforschen.

Mit bestandenem Abitur zieht er im Herbst 1913 nach

München um dort Medizin zu studieren.

Nach Ausbruch des Krieges wird Oberth in Siebenbürgen

gemustert. An der Ostfront verwundet, wird er danach als

Sanitäter eingesetzt. Während dieser Zeit erarbeitet er 1917

den Vorschlag für eine Flüssigwasserstoff/-sauerstoff-Rakete.

Mit 25 m Höhe und einer Nutzlast von 10 to soll sie 300 km

weit fliegen. Sein Vorschlag wird vom deutschen Militär

abgelehnt. Kurz vor Kriegsende heiratet er am 6. Juli 1918

Mathilde Hummel.

Die Rakete zu den Planetenräumen

Im Februar 1919 erfolgt die Immatrikulation in Physik an der

Universität Klausenburg, zum nächsten Semester wechselt

Oberth nach München. Als im November Ausländer Bayern

verlassen müssen, geht Oberth nach Göttingen. Seinen

Entwurf einer dreistufigen Weltraumrakete schließt er dort im

Sommer 1920 ab. Im nächsten Frühjahr übersiedelt Oberth

mit Frau und Sohn Julius nach Heidelberg. Dort erfährt

Oberth erstmals von Robert H. Goddard und tritt mit ihm in

einen lockeren Schriftwechsel ein. Oberth stellt seine

Berechnungen zur Raumfahrt im Herbst 1921 fertig und

reicht die Schrift als Dissertation ein.

Doch Niemand sieht sich als für das gewählte Thema

zuständig an. Die Arbeit wird abgelehnt. Enttäuscht verlässt

Oberth Deutschland und zieht nach Siebenbürgen zu seiner

Frau und den zwei Kindern. An der Universität Klausenburg

schließt Oberth darauf ein Lehrerstudium mit seiner

abgelehnten Dissertation als Abschlussarbeit ab.

Seine Arbeit erscheint nun im Verlag Oldenbourg im Juni

1923 als Buch "Die Rakete zu den Planetenräumen". Die

Herstellung muss Oberth selbst bezahlen. In diesem Buch

wird erstmals ein komplexes System von Höhenraketen,

Oben: Oberth’s Entwurf der Mondrakete und die Umsetzung in “Frau im Mond”.

Rechts: Die Kegeldüse, von der in der UfA Filmwerkstatt Testversionen gebaut und erprobt werden.

Oben: Oberth mit dem “Brenntopf” mit dem er die Verbrennung in Flüssig-Sauerstoff erprobt und vor der UfA-Werkstatt.

Rechts: Die Form der zweiten “vereinfachten” UfA-Rakete hat Oberth im Buch “Wege zur Raumschiffahrt” angedeutet.

Anfang 1943 erfolgt die Versetzung zum Windkanal in

Peenemünde, dort wird er mit einfachen Auswertungs-

arbeiten beschäftigt.

Im Dezember 1943 wird Oberth schließlich zur Arbeit

nach Reinsdorf bei Wittenberg verlegt. Er forscht bei der

Sprengstoff AG WASAG an Feststoffraketen. Auf Basis

seines Feststoff-Raketen-Entwurfs von Mediasch soll eine

Flugabwehrrakete mit Steuerung durch schwenkbare

Düsen entwickelt werden. Auch der Entwurf einer

Feststoff-Interkontinentalrakete von 11000 km Reichweite

wird dort durchgeführt.

Oberth stellt 1944 während der Arbeit bei der WASAG

auch sein neues grundlegendes Buch über die Raumfahrt

fertig. Das 1300 Seiten starke Typoskript geht jedoch in

den Wirren des Krieges verloren.

Das Kriegsende erlebt Hermann Oberth in einem süd-

bayerischen Dorf. Er wird von den Amerikanern interniert.

Währenddessen entwirft er eine interkontinentale "Post-

rakete" mit Flügeln und mit zwei seitlichen Feststoff-

Boostern und 11500 km Reichweite. Ursprünglich als

"Empfehlung" für seine Verwendung bei den Amerikanern

gedacht, behält Oberth den Entwurf jedoch für sich.

Am 23. Juli 1930 auf dem Hof der “Chemisch-Technischen Reichsanstalt” Berlin mit der UfA-Rakete.

Von links: Rudolf Nebel, Dr. Franz Hermann Ritter, Hans Beermüller, Kurt Heinisch, unbekannt, Hermann Oberth, Helmut Zoike,

Klaus Riedel (mit Mirak), Wernher von Braun, unbekannt. Das Foto machte Rolf Engel.

Schweiz, Italien, USA und zurück nach Deutschland

Im August 1945 wird Oberth entlassen und geht zu seiner

Familie nach Feucht. Dort hatte er 1943 ein Haus gekauft.

Er ist arbeitslos und schlägt sich als Gärtner und mit kleiner

Landwirtschaft im eigenen Garten durch.

Eine erste Anstellung findet er 1948 in der Schweiz beim

Eidgenössischen Militärdepartment in Bern für ein Jahr als

Gutachter und Berater. Danach arbeitet er ein Jahr lang bei

einer Feuerwerksfabrik in Oberried am Brienzer See.

Oberth unterschreibt danach Ende Mai 1950 einen

Vertrag mit der italienischen Marine und geht nach La

Spezia um dort seine Ammoniumnitrat-Rakete weiter zu

entwickeln. Bevor Oberth jedoch seine Arbeit in Italien

abschließen kann, entscheidet die italienische Regierung

anfangs 1953, amerikanische Raketen zu erwerben.

Oberth zieht darauf zurück nach Feucht und arbeitet an

seinem neuen Buch "Menschen im Weltraum - Neue

Projekte für Raketen und Raumfahrt", welches 1954

erscheint.

Die amerikanische Weltraumbehörde ruft ihn im Mai 1955 in

die USA. Oberth arbeitete in Huntsville in der von Dr. Ernst

Stuhlinger geleiteten Abteilung für Zukunftsstudien. Schon

Ende 1958 erfolgt jedoch die Rückkehr nach Feucht. Im

November 1961 wird Oberth noch einmal in die USA

gerufen. Die Firma Convair in San Diego verpflichtet ihn für

9 Monate als Berater.

Danach geht Hermann Oberth endlich in den Ruhestand.

Er beschäftigt sich jetzt hauptsächlich mit metaphysischen

Pro-blemen und umweltfreundlicher Energieerzeugung.

Beim Start von Apollo 11 am 21. Juli 1969 ist Oberth

Ehren-gast. Sein Traum vom Flug zum Mond wird noch zu

seinen Lebzeiten Wirklichkeit.

1971 eröffnet in Feucht das "Hermann Oberth Museum"

und widmet sich der Erforschung und Verbreitung des

Werkes des großen Forschers.

Hermann Oberth stirbt in der Nacht des 28. Dezembers

1989 in einem Krankenhaus in Nürnberg.

Hermann Oberth in den USA während der Tätigkeit im Redstone Arsenal mit James J. Fagan, General Holger Toftoy (mit Nike

Flugabwehrrakete) und, ganz rechts, Dr. Ernst Stuhlinger.

Der hier vorgestellte Lebenslauf soll nur ein kurzer Abriss

des kreativen Schaffens von Hermann Oberth sein. Mit

seinem Leben und Werk befasst sich das Museum in Feucht

in wissenschaftlich herausragender Form.

Wer nähere Informationen zum Vater der Raumfahrt sucht,

ist hier genau richtig:

![Tabellarischer Lebenslauf Oberth [PDF]](index_htm_files/757.png)

Rudolf

Nebel

Im Jahr 1926 beginnt Oberth in Mediasch im kleinen

Rahmen selbst mit praktischen Versuchen. Die Lehrwerkstatt

des Gymnasiums, an dem er lehrt, fertigt für ihn Verbren-

nungsgeräte für hauptsächlich gasförmige Betriebsstoffe. Mit

wasserverdünntem Alkohol /gasförmigem Sauerstoff erreicht

er eine Ausströmgeschwindigkeit von 3400m/sec; mit

gasförmigem H2/gasförmigem O2 sogar 4200 m/sec.

1927 erhält Oberth einen Brief eines Oberschülers namens

Wernher von Braun: "Ich weiß, dass Sie an die Zukunft der

Rakete glauben. Das tue ich auch, und daher erlaube ich

mir, Ihnen als Anlage eine kleine Untersuchung vorzulegen,

die ich gemacht habe …"

Oberth antwortet: "Machen Sie nur weiter so, junger Mann!

Wenn Sie das Interesse beibehalten, kann aus Ihnen etwas

werden."

Verein für Raumschiffahrt

Die Gründung des "Verein für Raumschiffahrt" VfR erfolgt in

Breslau am 5. Juli 1927, dieser soll alle Raumfahrtforscher

zusammenbringen. Johannes Winkler wird Vorsitzender, Max

Valier, dem man diesen Posten angetragen hatte, lehnt

wegen seiner Vortragsverpflichtungen ab. Hermann Oberth

tritt dem VfR im August bei und wird am 15. November

schließlich in den Vorstand gewählt.

Auf Einladung des VfR hält Oberth dann im Mai 1928 einen

Vortrag an der TH Breslau vor etwa 200 Zuhörern. Anfang

Juni 1928 kommt es in Zoppot bei Danzig zum Zusammen-

treffen von Oberth und Prof. Lorenz, der mit seinem nega-

tiven Gutachten die Finanzierung von Oberth's Versuchen

verhindert hatte. Es ist die Jahresversammlung der

"Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt". In der

Diskussion muss Geheimrat Prof. Dr. Konrad Lorenz sein

Fehlurteil eingestehen.

Eine Urkunde von der Reichsanstalt

Im Mai 1930 erhält Oberth Nachricht von Nebel aus Berlin.

Die renommierte Chemisch-Technische Reichsanstalt hat

sich bereit erklärt, Versuche mit den Raketendüsen zu begut-

achten. Oberth solle nach Berlin zurückkehren. Außerdem

werde im Herzen Berlins die "Luftfahrtwoche" durchgeführt,

dabei könne sich Oberth mit seinem Raketenprojekt präsen-

tieren. Auf der kleinen Raketenausstellung im Kaufhaus

Wertheim am Alexanderplatz steht dann neben Oberth auch

der 18-jährige Wernher von Braun und erklärt den Besuchern

die Ausstellungsstücke.

An der Chemisch-Technischen Reichsanstalt findet am 19.

und 23. Juli 1930 die Vorführung von Flammtopf, Spaltdüse

und Kegeldüse vor Pressevertretern statt. Der Leiter, Dr.

Ritter, stellt ein Gutachten über den erfolgreichen Betrieb aus.

Es ist dies die erste Urkunde weltweit über den erfolgreichen

Betrieb eines Flüssigkeitstriebwerk.

Ende Juli kehrt Oberth nach Mediasch zurück. Er selbst

sagt: "Zwei Jahre war ich zu nichts mehr imstande" (in der

Raketenforschung), er beschäftigt sich mit metaphysischen

Problemen. Währenddessen eröffnet sein ehemaliger

Assistent Rudolf Nebel am 27. September in Nord-Berlin den

"Raketenflugplatz Berlin" als Versuchsstelle. Oberth wird in

die Arbeiten dort nicht eingebunden.

Seit November 1927 im Vorstand des VfR, legt Oberth aus

Verärgerung über das Informations- und Finanzgebaren des

Vereins am 10. April 1931 sein Amt nieder und tritt aus dem

VfR aus.

Oberth wird Ende April 1932 zu einer Audienz beim

rumänischen König Carol II geladen. Seine Majestät weist

die militärische Flugschule in Mediasch an, Oberth bei

seinen Versuchen zu unterstützen. Dieser beginnt mit dem

Entwurf einer Höhenrakete und Forschungen zu Pump-

einrichtungen. In einem Brief vom April 1933 beschreibt

Oberth seine Mediasch-Versuchsrakete als 1400 mm lang

und mit einem größten Durchmesser von 142 mm. Die

Rakete wird durch Benzin und Flüssigluft angetrieben, die

Treibstoffe werden durch einen Gasgenerator druckge-

fördert. Wenn erfolgreich, soll die eigentliche Rakete eine

Länge von 15 m bei einem Durchmesser von 200 mm

erhalten. Sie erinnert an den zweiten Entwurf zur UfA-

Rakete, auch hier sitzt das Triebwerk am Kopf. Nachdem

der Bau der Versuchsrakete im Sommer 1934 abgeschlos-

sen ist dauert es mangels Treibstoff bis zum Start noch etwa

ein Jahr.

Währenddessen entwirft Oberth eine funkgesteuerte Fest-

stoffrakete zur Verwendung als Höhenforschungs- oder

Flakrakete. Er entwickelt dazu eine gießbare Treibstoff-

masse unter Verwendung von Ammoniumnitrat.