Raketenflugplatz-Berlin

Oberth kehrte nach diesem Fehlschlag frustriert in seine

Heimat Rumänien zurück. Sein Helfer bei der UfA, Rudolf

Nebel, organisierte einen Termin bei der Chemisch-

Technischen Reichsanstalt. Dort wurde kontrolliert Oberths

Raketentriebwerk “Kegeldüse” getestet und ein amtliches

Gutachten ausgestellt. Berliner Raumfahrtenthusiasten

erwarben darauf das Triebwerk und die UfA-Rakete und

mieteten ein brachliegendes Militärgelände im Norden

Berlins an. Dort, auf dem “Raketenflugplatz Berlin” wurde

1930 bis 1934 mit primitiven Mittel ein recht erfolgreiches

privates Versuchsprogramm durchgeführt.

Raketen, Triebwerke und Flugkörper:

Die Arbeiten des Raketenflugplatz Berlin

Hermann Oberth war 1929 vom Regisseur Fritz Lang als Berater

für seinen Weltraumfilm “Frau im Mond” nach Potsdam

Babelsberg geholt worden. Oberth machte Lang die Idee

schmackhaft, als Werbung für die Filmpremiere eine richtige

Flüssigkeitsrakete zu starten und damit einen neuen

Höhenweltrekord aufzustellen.

Oberth führte in den Filmwerkstätten der UfA erste

systematische Versuche zu Verbrennung von Benzin und

Flüssigsauerstoff durch. Doch die gebaute Rakete erwies sich als

nicht flugfähig. Die Filmpremiere wurde Ende 1929 auch ohne

Raketenstart ein großer Erfolg.

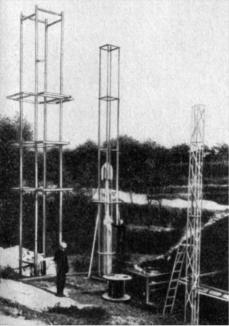

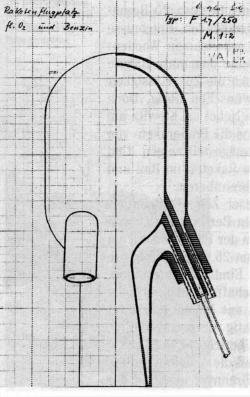

Zeitgenössische

Zeichnung des

Versuchsgeländes am

Tegeler Weg in Berlin.

Die Büro-Baracke auf

dem Raketenflugplatz.

Die erste geflogene Rakete des Raketenflugplatz Berlin war die von

Rudolf Nebel konzipierte Minimum-Rakete “Mirak”. Unter Einsatz

von möglichst wenig Material und Treibstoff sollten erste

Erfahrungen mit dem Start von Raketen erworben werden. Nach

der Treibstoffkapazität wurde die Rakete auch “Ein-Liter-Rakete”

genannt.

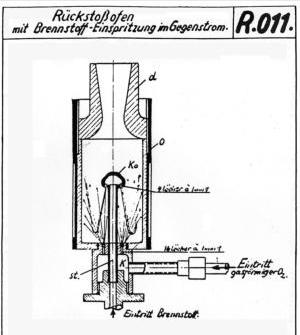

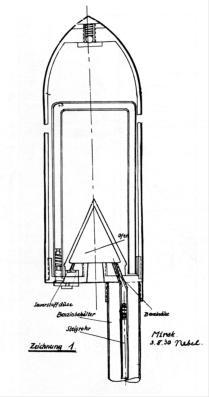

Rechts: Schnitt durch die Mirak. Die Kegeldüse von Oberth liegt zur

Kühlung im Sauerstofftank. Der den Feuerwerksraketen

nachempfundene lange Führungsstab diente als Benzintank.

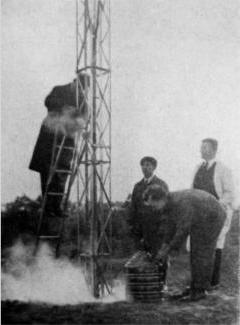

Pressetermin auf dem Raketenflugplatz Ende 1930. Im Startgestell mit

der Leiter steht die Mirak. Dahinter das von Oberth entworfene

Startgestell mit der UfA-Rakete und einer Attrappe rechts.

Die Personen von links: Riedel, Nebel, Heinisch,

Engel, verdeckt vermutlich von Braun und dann

Beermüller.

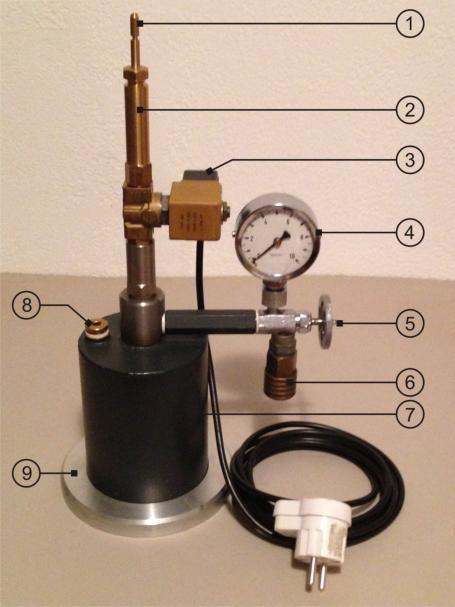

Grundlagenforschung wurde zuerst mit Oberths

Kegeldüse, dann mit selbst entworfenen

Triebwerken durchgeführt. Ein besonderes Problem

war die Kühlung der Triebwerke. Hier ist der

Kühlmantel durchgebrannt.

Rechts: Klaus Riedel 1931 mit der von ihm

entworfenen Mirak 2, auch “Repulsor” genannt. Die

Rakete flog im Mai 1931 etwa 60 Meter hoch.

Nachfolger schafften etwa 700 Meter Flughöhe.

Oberths Startgestell wurde zu einem Teststand

für Triebwerke umfunktioniert. Die Steuerung

der Zündung und der Treibstoffzuführ wurde

über Seilzüge von einem nahen Gebäude aus

durchgeführt.

Die erfolgreichste Rakete der Arbeitsgruppe am

Tegeler Weg war der “Achsenstaber”. Wie alle

Entwürfe des Raketenflugplatzes war die Rakete

als Kopfbrenner ausgelegt. Das Triebwerk befand

sich an der Spitze und zog die Rakete hinter sich

her. Dies sollte auch ohne aktive Steuerung einen

senkrechten Aufstieg gewährleisten.

Gruppenfpoto nach den erfolgreichen Tests des Oberth’schen Flammtopfes und der Spalt-

und der Kegeldüse an der Chemisch-Technischen Reichsanstalt Berlin am 23. Juli 1930.

Von Links: Rudolf Nebel, Dr. Franz Ritter, Hans Beermüller, Kurt Heinisch, unbekannt,

Hermann Oberth, Helmut Zoike, Klaus Riedel, Wernher von Braun, unbekannt.

Oberths Kegeldüse war

das erste Triebwerk,

welches auf dem

Raketenflugplatz gezündet

wurde.

Der Achsenstaber ereichte Flughöhen bis 1600

Meter und landet am Fallschirm. Rudolf Nebel

sprach aber gegenüber dem Heereswaffenamt

von Flughöhen bis 4000 Meter. Die zuverlässige

Rakete konnte mehrfach verwendet werden.

Der Achsenstaber weckte die

Aufmerksamkeit des Heeres-

waffenamtes. Die Vorführung

eines Achsenstabers vor Militärs

in Kummersdorf schlug jedoch fehl

und das Heer wollte die Kosten

nicht übernehmen.

Der daraus entstehende Streit

zwischen Rudolf Nebel und dem

Heer brachte Wernher von Braun,

der schlichten wollte, mit dem

Heereswaffenamt ins Gespräch.

Das Heer stellte ihn schließlich als

Werkstudenten an.

Geschnittenes Triebwerks des Achsenstabers für

25 kp aus einem Filmbericht der damaligen Zeit.

Nach dem Achsenstaber machte man sich auf dem

Raketenflugplatz daran, die Schubleistung auf das

zehnfache zu steigern. Hier wird ein Triebwerk der

Klasse 200 bis 250 kp getestet.

Die Anordnung des Teststandes mit den vier

Tanks und dem Triebwerk wurde kurzerhand in

eine flugfähige Version übernommen und flog

dann 1933 als “Vierstaber”.

Die Stadt Magdeburg stellte dem Raketenflugplatz Geld zur Verfügung, um dort den

ersten Start einer bemannten Rakete durchzuführen. Mit einem 750 bis 1000 kp-

Triebwerk sollte eine Rakete 1000 Meter Höhe erreichen und der im unten im

stromlinienförmigen Körper sitzende “Pilot” Kurt Heinisch sollte dann mit dem

Fallschirm abspringen. Weder Triebwerk noch Rakete waren zum versprochenen

Starttermin fertig.

Ein Vierstaber wurde so umgebaut, dass er der bemannten Rakete ähnelte und

nach Magdeburg gebracht. Hier wurde den Geldgebern erzählt, man müsse vor Ort

zuerst die Schwerkraftlinien testen. Der Start am 29.Juni 1933 schlug dann fehl.

Teile des Magdeburger Vierstabers wurden zu einer neuen Rakete

umgebaut, die auf dem Schwielowsee nahe Berlins gestartet

wurde. Die Rakete flog am 9. August 1933 nur wenige Meter hoch

und konnte aus dem Wasser geborgen werden.

Bei einem erneuten Flug am 11. September 1933 erreichte sie 80

bis 100 Meter Höhe und versank dann im See.

Trotz vieler Fehlschläge bei den Flugversuchen

ging die Entwicklung von Triebwerken in Berlin

weiter. Hier zeigt Hans Beermüller ein Triebwerk

welches 400 bis 600 kp leisten sollte.

Die Raketen vom Raketenflugplatz Berlin 1930 bis 1933

Die Triebwerke vom Raketenflugplatz Berlin 1930 bis 1933

LOX = Flüssigsauerstoff (Liquid Oxygen)

Einige Triebwerke wurden auch mit der Kombination Alkohol-Wasser/LOX erprobt.

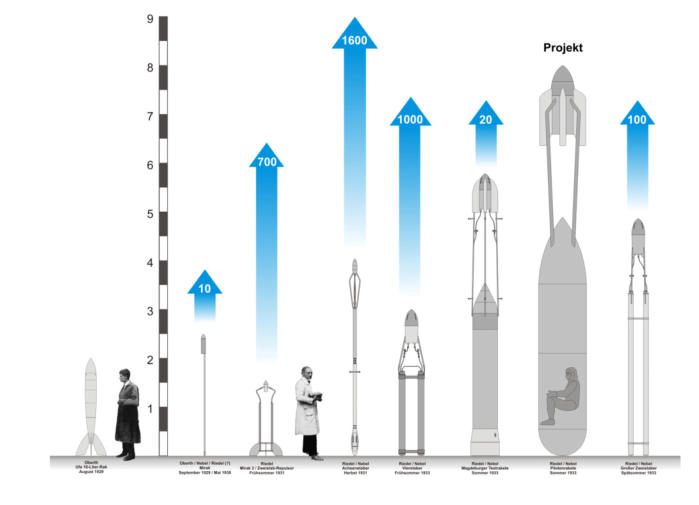

Zum Vergrößern klicken. Die Zahlen geben die maximal erreichte Flughöhe in Metern an.

Rege Versuchstätigkeit in Berlin

Mitarbeiter auf dem Raketenflugplatz Berlin war der junge

Willy Ley (1906 - 1969), der sich selbst als Chronisten der

Raketen- entwicklung sah. Er wanderte 1935 in die USA

aus und wurde dort Autor bedeutender Raumfahrtbücher.

In “Rockets - The Future of Travel beyond the

Atmosphere” von 1944 schildert er auch die Ereignisse auf

dem Berliner Raketenflugplatz. Besonderen Wert erhält

dieser Bericht, weil Ley nicht nur Zeuge der Arbeiten in

Berlin war, sondern auch etliche Notizen mit in die USA

genommen hat. Die Gestapo beschlagnahmte später alle

Unterlagen des Raketenflugplatz - sie sind leider

verschollen. In seinem Buch wird übrigens der Name

Wernher von Braun erstmals öffentlich erwähnt.

So berichtet er von den unterschiedlichen Versionen, die

von den einzelnen Raketentypen gebaut wurden. Die

Arbeiten verliefen nicht geplant systematisch, aber in

Serien, die eine stete Weiterentwicklung beinhalteten.

Triebwerke und Raketen wurden in Stückzahlen von

teilweise einem Dutzend gebaut. Dies steht im

Gegensatz zu den gleichzeitig arbeitenden Forschern

Robert H. Goddard in den USA und Johannes Winkler,

der in Berlin ebenfalls in einer anderen Ecke des

Raketenflugplatzes wirkte.

Für das Jahr zwischen dem ersten Flug des Repulsors

im Mai 1931 bis Mai 1932 hat sich Ley 270 Brenntests

und 87 Raketenstarts notiert.