Raketenflugplatz-Berlin

Henschel Hs 293 -

die erste Anti-Schiffs-Lenkwaffe

Im Jahr 1940 wechselte der österreichische Luftfahrtpionier Herbert Wagner von

den Junkerswerken zum Henschel Flugzeugbau nach Schönefeld bei Berlin. Hier

begann er in einer eigenen Abteilung mit der Entwicklung von ferngelenkten

Flugkörpern gegen Schiffsziele, später auch gegen Luftziele. Wagner verfolgte das

Prinzip, dass seine Fluggeräte möglichst eigenstabil fliegen sollten und nur wenig

Kontrolleingaben zur Stabilisierung nötig sein sollten

Ausgangspunkt war der Gedanke, eine 500-kg-Bombe von einem Flugzeug aus

gegen ein Frachtschiff zu werfen und dabei die Trägermaschine aus dem Bereich

des Abwehrfeuers herauszuhalten. Mit einem reinen Gleiter war dies schwer zu

erreichen, also war schnell klar, dass ein zuverlässiger und leichter Antrieb gefunden

werden musste.

Zwei in Frage kommende Feststoffantriebe wurden verworfen, Henschel entschied

sich für das Flüssigtreibstoff-Raketentriebwerk HWK 109-507 von Hellmuth Walter

aus Kiel.

Ein Topf mit Leuchtmitteln am Heck der Hs 293 ermöglichte den Steuerschützen

an Bord des Trägerflugzeugs, die Position des Flugkörpers gut zu erkennen. Mit

einem Steuerknüppel gab er über Funk Steuersignale an die HS 293 und versuchte

den Leuchtpunkt immer in Deckung mit dem Ziel zu halten.

Im Kriegseinsatz erwiesen sich die Flugkörper als sehr erfolgreich, vor allem im

Vergleich zu Angriffen auf Schiffe mit frei fallenden Bomben. Versager waren

hauptsächlich auf Bedienfehler zurückzuführen. Eine ständige Fehlerquelle war die

Mißachtung der Vorschriften bei der Vorbereitung des Raketen-Antriebs-blocks.

Wenn keine getrocknete Luft in die Pressluftbehälter für die Treibstoff-Förderung

gefüllt wurde, froren die Ventile beim Start des Triebwerks sofort zu und die Hs 293

stürzte antriebslos ab.

Oben: Der Steuerschütze bedient den

Steuerknüppel an Bord des Trägerflugzeugs.

Geübt wurde die Bedienung an einem eigens

konstruierten Simulator.

Links: Während der Erprobung wirft eine Heinkel

He 111 eine Henschel Hs 293 über der Ostsee

bei Peenemünde ab.

Eine kleine Flotte von Henschel Hs 293 während der Restaurierung in Gatowist schon ein seltener Anblick.

Der gelbe Bug der mittleren Hs 293 zeigt einen Übungsflugkörper an.

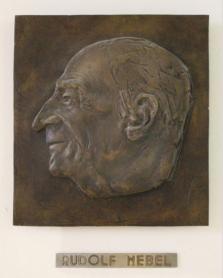

Die klaren Linien der Henschel Hs 293 sind auf

den Gedanken Herbert Wagners

zurückzuführen, ein aerodynamisch sauberes

Fluggerät zu entwerfen. Er bezeichnete seine

Konstruktion immer als “Flugzeug” und setzte

es beim RLM durch, dass ihr die Typen-

Bezeichnung eines bemannten Flugzeugs

verliehen wurde.

Die Tragflächen haben ein symmetrisches

Profil und sind rechts und links austauschbar.

Einer der ersten Computer der Welt, von

Konrad Zuse, vermaß die Tragflächenprofile

genau und suchte immer zwei gleiche für eine

Flugbombe aus. Deswegen flog die Hs 293

sehr stabil.

(3 Fotos: Luftwaffenmusuem Gatow)

Oben: Der komplette Antriebsblock der

Hs 293. Links befindet sich das Raketen-

triebwerk. Es ist im Winkel verbaut, damit der

Schub durch den Schwerpunkt des

Flugkörpers geht.

Die beiden übereinander liegenden

Druckbehälter werden mit Pressluft mit 200

bar befüllt. Diese Luft fördert den Treibstoff

Wasserstoffperoxid aus dem großen Tank

ganz rechts. Der Treibstoff wird mit

Kaliumpermanganat aus dem kleinen

Hochkant-Tank gemischt und zersetzt sich

zu sehr heißem Wasserdampf und

Sauerstoff.

Bei der Restaurierung galt äußerste

Vorsicht. Auch wenn die Manometer keinen

Druck mehr für die Presslufttanks

anzeigten, musste damit gerechnet werden,

dass diese noch gefüllt sind.

Das Raketentriebwerk hat einen Vorraum mit

einer Wendel. Damit wird der Weg des

Wasserstoffperoxids zur Düse verlängert und

ihm mehr Zeit zur Zersetzung gegeben.

Für einen stabilen Flug ist es besonders wichtig, die

Schwerpunktlage genau auf den Konstruktionswert

einzustellen. Dazu dient unter anderem ein verstellbares

Gewicht im Bug des Triebwerksblocks.

Noch einmal eine Blick auf die beiden Presslufbehälter und den

Tank für das Kaliumpermanganat.

(5 Fotos: Luftwaffenmuseum Gatow)

Raketen und Flugkörper:

Die Heinkel He 177 sollte als Langstreckenbomber über See mit drei Hs 293 operieren. Die

Steuersignale sollten per Draht übertragen werden.